Diagnoodle Blog Home > Kardiologie > Troponin I vs. Troponin T

Hinweis: Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkreise.

Kaum ein Laborwert hat die Kardiologie so geprägt wie das kardiale Troponin. Mit den Isoformen Troponin I (cTnI) und Troponin T (cTnT) wurde die Diagnose des akuten Herzinfarkts präziser, schneller und sicherer. Beide Proteine gelten heute weltweit als klinischer Referenzstandard. Doch worin unterscheiden sie sich? Welche Rolle spielen hochsensitive Tests? Und wann ist der eine Marker im Alltag nützlicher als der andere?

Troponine sind Teil des kontraktilen Apparats der Herzmuskulatur. Der Komplex besteht aus drei Einheiten: Troponin C bindet Calcium, Troponin I hemmt die Interaktion von Aktin und Myosin, während Troponin T den Komplex am Tropomyosin fixiert. Für die Labormedizin sind ausschließlich Troponin I und T relevant, da sie in spezifischer Form nur im Herzmuskel vorkommen.

Kommt es zu einer Schädigung von Herzmuskelzellen, werden diese Proteine ins Blut freigesetzt. Genau das macht sie zu so verlässlichen Biomarkern. Im Vergleich zu älteren Parametern wie CK-MB oder Myoglobin liefern sie eine deutlich höhere Spezifität. Einen vollständigen Überblick zu Definition, Referenzbereichen und klinischer Einordnung finden Sie im Hauptartikel Troponin: Werte, Bedeutung & medizinische Einordnung.

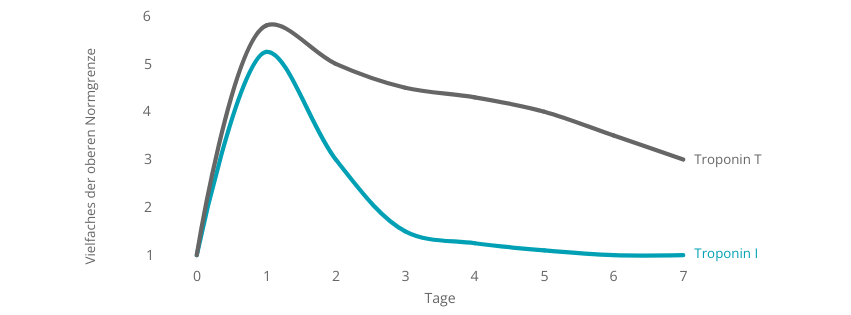

Die Freisetzung ins Blut folgt einem klaren Muster. Bereits wenige Stunden nach Symptombeginn steigen beide Marker an. Troponin I erreicht meist nach 12 bis 24 Stunden seinen Höchstwert und fällt innerhalb von drei bis fünf Tagen ab. Troponin T verhält sich im frühen Verlauf ähnlich, bleibt aber oft bis zu 14 Tage erhöht. Lesen Sie hier mehr zum Thema Troponin T: Diagnostik vom Labor bis zum Point of Care.

Klinische Konsequenz: Troponin I eignet sich besonders, um dynamische Veränderungen im Akutstadium zu erfassen. Troponin T liefert hingegen auch bei späteren Krankenhausaufnahmen noch wertvolle Informationen. Wie sich die Dynamik in kritischen Situationen bewerten lässt, zeigen wir in Troponin-Wert: Ab wann ist es kritisch?

Troponin I wird von zahlreichen Herstellern in unterschiedlichen Testsystemen angeboten. Dabei kommen verschiedene Antikörper, Messprinzipien und Kalibrationsstandards zum Einsatz, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Laboren und Geräten erschwert. Troponin T hingegen wird in der klinischen Routine fast ausschließlich mit Testsystemen von Roche Diagnostics bestimmt. Diese Marktstellung führt zu einer hohen Standardisierung und damit zu einer besseren Vergleichbarkeit der Messwerte über verschiedene Einrichtungen hinweg. Lesen Sie hier mehr zum Thema Troponin I vs. Troponin T: Biomarker im Vergleich.

Troponin I gilt oft als spezifischer für akute ischämische Ereignisse, da erhöhte Werte seltener bei extrakardialen Erkrankungen auftreten. Troponin T zeigt hingegen auch bei chronischer Herzinsuffizienz oder eingeschränkter Nierenfunktion erhöhte Spiegel. Dies kann zwar ein Hinweis auf chronischen Myokardschaden sein, erschwert jedoch die Abgrenzung zu akuten Infarkten. Differenzialdiagnosen und typische Ursachen erhöhter Werte fasst Troponin erhöht: Ursachen, Risiken und klinische Bedeutung kompakt zusammen.

Ein Meilenstein war die Einführung hochsensitiver Assays (hs-Troponin). Damit lassen sich selbst minimale Mengen im Nanogramm-Bereich nachweisen. Diese Innovation hat die Infarktdiagnostik revolutioniert.

Die von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfohlenen 0/1h- und 0/2h-Algorithmen basieren auf diesen Tests. Unterschiede bestehen jedoch:

hs-Troponin T ist international besser standardisiert und in Leitlinien etabliert.

hs-Troponin I variiert stärker zwischen Herstellern, bietet aber in bestimmten Situationen eine höhere Spezifität.

Wie sich Setting und Ablauf auf die Versorgung auswirken, lesen Sie in Troponin-Test: Labordiagnostik vs. Point of Care.

Die ESC-Leitlinie 2023 empfiehlt den 99. Perzentilwert einer gesunden Referenzpopulation. Typische Grenzwerte sind:

hs-cTnI: < 15 ng/L (Frauen), < 34 ng/L (Männer)

hs-cTnT: 14 ng/L (geschlechtsunabhängig)

Doch diese Werte hängen stark von Geschlecht, Alter und Nierenfunktion ab. Frauen haben meist niedrigere Werte, ältere Patienten höhere. Besonders bei chronischer Niereninsuffizienz bleibt Troponin T häufig dauerhaft erhöht, während Troponin I in diesem Kontext spezifischer ist.

Weitere Einflussfaktoren sind Myokarditis, Sepsis oder tachykarde Rhythmusstörungen, auch sie können erhöhte Werte ohne Infarkt verursachen. Klinisch relevante Schwellenwerte finden Sie in der Troponin-Werte-Tabelle: Grenzwerte im Überblick.

Neben der Labordiagnostik gewinnt das Point-of-Care-Testing (POCT) für Troponin an Bedeutung. In Notaufnahmen, im Rettungsdienst oder im OP entscheidet die schnelle Verfügbarkeit des Wertes oft über den Therapieverlauf.

Studien zeigen: POCT verkürzt die Zeit bis zur Diagnose und ermöglicht einen früheren Therapiebeginn. Systeme reichen von Schnelltests mit visueller Auswertung bis zu Multiparameter-Geräten, die zusätzlich Marker wie CK-MB, D-Dimer oder NT-proBNP bestimmen.

Die ESC-Leitlinien 2023 stufen Troponin I und T als gleichwertig ein. Entscheidend ist nicht die Isoform, sondern der Einsatz eines validierten, hochsensitiven Tests. Zudem sollte die Interpretation nie auf einem Einzelwert basieren, sondern im zeitlichen Verlauf und im klinischen Kontext erfolgen.

Interessant ist auch: Die Leitlinien schreiben nicht vor, ob die Messung zwingend im Labor oder am Point of Care erfolgen muss, ausschlaggebend ist die schnelle und verlässliche Verfügbarkeit des Ergebnisses. Technische Unterschiede der Assays und der Übergang zu hochsensitiven Verfahren erläutern wir in Troponin-I-Test: Von konventionell zu hochsensitiv.

Espinosa et al. (2023): Zeigten, dass das Verhältnis hs-cTnI/hs-cTnT bei anhaltender Ischämie deutlich ansteigt und so Hinweise auf eine Nekrose liefert.

Nseir et al. (2024): In einer großen ED-Kohorte zeigten hs-cTnT und hs-cTnI eine hohe Korrelation. hs-cTnI war diagnostisch etwas genauer, hs-cTnT dagegen häufiger oberhalb des Referenzwerts.

Vigen et al. (2024): In einer großen Kohortenstudie korrelierten hs‑cTnI und hs‑cTnT nur moderat miteinander, beide aber waren unabhängig voneinander starke Prädiktoren für kardiovaskuläres Risiko.

De Bakker et al. (2025): Höheres cTn I/T-Verhältnis assoziiert mit kardiovaskulärem Risiko, invers mit non-kardialer Mortalität.

Beide Marker sind unverzichtbar. Troponin I hat eine höhere Spezifität und Dynamik im Akutverlauf. Troponin T hat eine bessere Standardisierung und längere Nachweisbarkeit. Für die Praxis bedeutet das: Wer ein validiertes, hochsensitives Assay nutzt und die Ergebnisse im klinischen Kontext interpretiert, ist diagnostisch auf der sicheren Seite. Ob im Labor oder direkt am Patientenbett – entscheidend ist, dass das Ergebnis schnell vorliegt. Point-of-Care-Systeme erweitern diese Möglichkeiten zusätzlich.

Troponin I und Troponin T sind beide herzspezifische Proteine, die bei einer Schädigung des Herzmuskels ins Blut freigesetzt werden. Troponin I gilt oft als spezifischer für akute Infarktereignisse, während Troponin T stärker standardisiert und länger nachweisbar ist.

Troponin I und Troponin T gelten in internationalen Leitlinien als gleichwertig. Die Wahl hängt in der Praxis meist von der verfügbaren Labormethode ab. Troponin I ist dynamischer, Troponin T überzeugt durch internationale Vergleichbarkeit.

Troponin I steigt wenige Stunden nach einem Herzinfarkt an und normalisiert sich nach drei bis fünf Tagen. Troponin T zeigt ebenfalls einen frühen Anstieg, bleibt jedoch bis zu 14 Tage erhöht. Beide Marker gelten als empfindliche Frühindikatoren für Myokardschädigungen.

Ja. Neben Infarkten können auch andere Erkrankungen wie Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, Sepsis oder Myokarditis erhöhte Troponinwerte verursachen. Besonders Troponin T zeigt bei chronischen Erkrankungen häufiger dauerhaft erhöhte Werte.

Hochsensitive Tests (hs-cTnI, hs-cTnT) können bereits sehr geringe Konzentrationen von Troponin im Blut nachweisen. Damit lassen sich Infarkte früher diagnostizieren oder ausschließen, häufig mithilfe von 0/1h- oder 0/2h-Algorithmen, wie sie von Leitlinien empfohlen werden.

Die bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der neutralen, unabhängigen Information über Produkte und Studien im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Eine individuelle Beratung oder Empfehlung erfolgt nicht. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung ist ausgeschlossen.